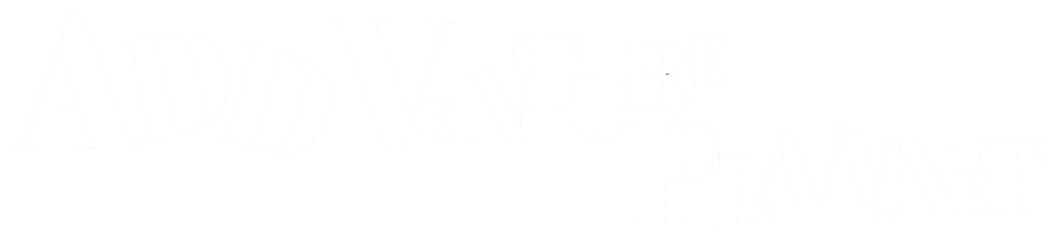

「CD」という媒体と真剣に向き合ったとき、ふと胸に浮かんだ疑問がある。

——いま、CDに未来はあるのだろうか。

いまはYouTubeで無料で音楽を聴ける。

Spotifyなどのサブスクリプションサービスを使えば、数千万曲が指先ひとつで流れ出す。

TSUTAYAやGEOでレンタルすることもできるし、インターネットで検索すれば数秒で再生ボタンにたどり着く。

それでもなお、CDショップに足を運ぶ理由はどこにあるのか。

音楽を“聴く”だけの時代に、「CD」という形が持つ意味を、改めて考えてみたいと思う。

「CDを買う」ことの意味の変化

私は昔からCDを集めてきた。

お気に入りのアーティストが新譜を出せば、店頭で予約して発売日に受け取るのが当たり前だった。

それが“ファンの証”だと思っていた。

しかし、便利になった分、気がつけばいつの間にか、「買う」という行為の特別感が少しずつ薄れていった気がする。

かつてはCDを買うことでしか手に入らなかった“音楽への敬意”が、今ではストリーミングの「再生回数」に置き換えられているようにも感じる。

昔は「CDを買う=ファンである」という価値観を持っていた。しかし今は、「聴き方」にこそ多様性があると感じている。

レンタルでも、サブスクでも、結局は“音楽”そのものが大切なのだ。

そして、CDを持っていなくても、そのアーティストを愛している人はたくさんいる。

YouTubeではミュージックビデオやライブ映像も楽しめる。

音楽は、耳だけでなく「目」で感じる時代になった。

もはやCDという“形”にこだわらなくても、ファンの心は十分に音楽とつながっている。

それでも続く、CDショップの価値とは

素人目線で見ても、CDショップの未来は厳しい。

売れ残ったCDは中古ショップへ流れ、ブックオフなどで安く再販される。

それでもCDを「買う理由」があるとすれば、そこに“特別な体験”があるからだろう。

「イベント参加券」「握手券」「サイン会」など——

CDに“会えるチケット”という付加価値をつけることで、ファンの手に届く動機が生まれる。

これは単なる販売戦略ではなく、“物としてのCD”が最後に持ち得た、人とのつながりの形だ、とも思う。

いずれ、その「握手券」や「イベント参加権」さえもデジタル化される日が来るかもしれない。

もしそうなれば、CDショップの存在意義はどう変わるのだろう。

音楽をデータで聴くことが当たり前になった現代で、CDショップは“形ある文化”としてどこまで残れるのか。

そんな時にふと思い出すのが、2016年にHi-STANDARDが事前告知なしでCDをリリースしたニュースだ。

あの日、ファンたちは一斉にCDショップへ駆けつけた。

「行かなければ手に入らない音楽」に、久しぶりに胸が熱くなったのを覚えている。

その瞬間だけは、確かにCDショップが“生きていた”。

やっぱり、音楽の世界には物語が必要なのだと思う。

今思うこと

便利さの中で、日々、失われていくものがある。

でも、指先ひとつで音楽を再生できる今だからこそ、CDを“手に取る”という行為に、あたたかさを感じるのかもしれない。

音楽を聴くだけでなく、「触れる」こと。

その小さな実感こそ、CDがまだ未来を持っている理由ではないだろうか。

READ MORE